SEOとは?初心者向けに基礎知識をわかりやすく解説

SEOとはSearch Engine Optimization(サーチ・エンジン・オプティマイゼーション)の頭文字を取った略称であり、Googleなどの検索サイトにおいて検索結果で上位表示させる施策のことを指しています。

更新日:2025/3/28

近年、SEOのルールは急速に進化し、昔のやり方では上位に表示されにくくなっています。

特に2025年は、AIの進化や検索の仕組みが変わることで、新しい対策が必要になってきています。

本記事では、SEOの基礎から最新の流れを初心者の方向けにわかりやすく説明し、今すぐできる対策を紹介します。

最新の情報を知って、効果的なSEO対策に取り組みましょう!

なお、ホームページ作成をご検討なら、Wepageをご検討ください。

SEOとは、Search Engine Optimization(サーチ・エンジン・オプティマイゼーション)の頭文字を取った略称です。

日本語に訳すと「検索エンジン最適化」と呼ばれ、Google等の検索エンジンにおいて狙ったキーワードで自社ホームページを上位に表示させるための対策のことを指します。

SEO対策は一般的には、自社を知らない人に認知してもらうため、「外苑前駅 歯科」「税理士渋谷区」「ホームページ 作成」など、固有名詞以外のキーワードで上位表示を狙うことが多いです。

ホームページを制作・運用するにあたり、「SEO対策」は必ず耳にすることになります。

ではSEO対策はなぜ重要なのでしょうか。大きく3つの理由があります。

ホームページを作るだけでは人に見てもらえません。適切なSEO対策を行い検索結果で上位に表示されれば、より多くの人がサイトへ訪れる可能性が高まります。

より多くの人がサイトに訪れれば、ホームページの目的も達成しやすくなるでしょう。

そこで、検索上位に表示させるためのSEO対策が重要になってくるのです。

SEO対策はすぐにでもご自身で行えますが、いくつか注意点も存在します。

これらを把握することで、適切に対策を行っていきましょう。

さらに、SEO対策は正しく行わないと効果が出にくいだけでなく、検索順位が下がることもあります。

キーワードの入れすぎや不自然なリンクは逆効果です。最新の検索エンジンのルールを理解し、適切な対策を行いましょう。

SEO対策において重要な「検索エンジン」は、GoogleやYahooなどインターネット上に様々存在しています。

では日本においてはどの検索エンジンが使われており、どの検索エンジンに対して対策をすべきなのでしょうか。

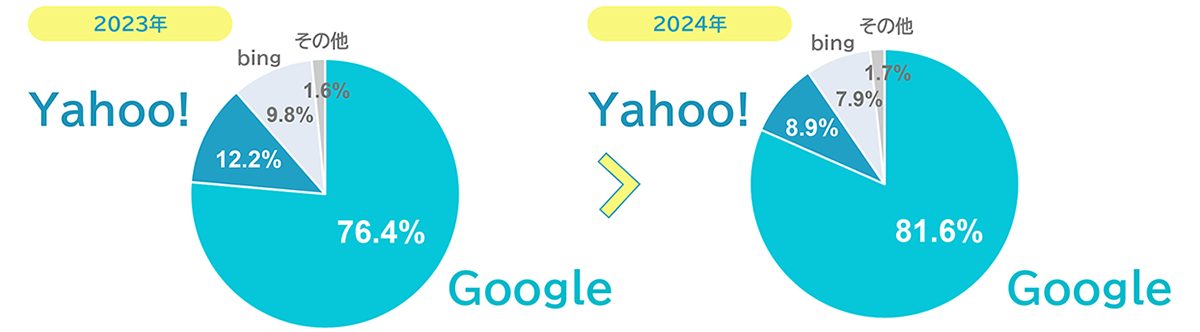

2023年から比較した結果、引き続き日本で最も使われている検索エンジンはGoogleでした。

また、Googleの検索エンジンを利用しているYahoo!も含めると、そのシェアは約9割にもなります。

SEOはGoogleの仕組みや方針に沿って取り組む必要があることがわかります。

SEO対策とはGoogle対策であることがわかっていただけたのではないでしょうか。

では、そのGoogleにおいてはどのようにして検索順位が決まるのでしょうか。その仕組みを解説します。

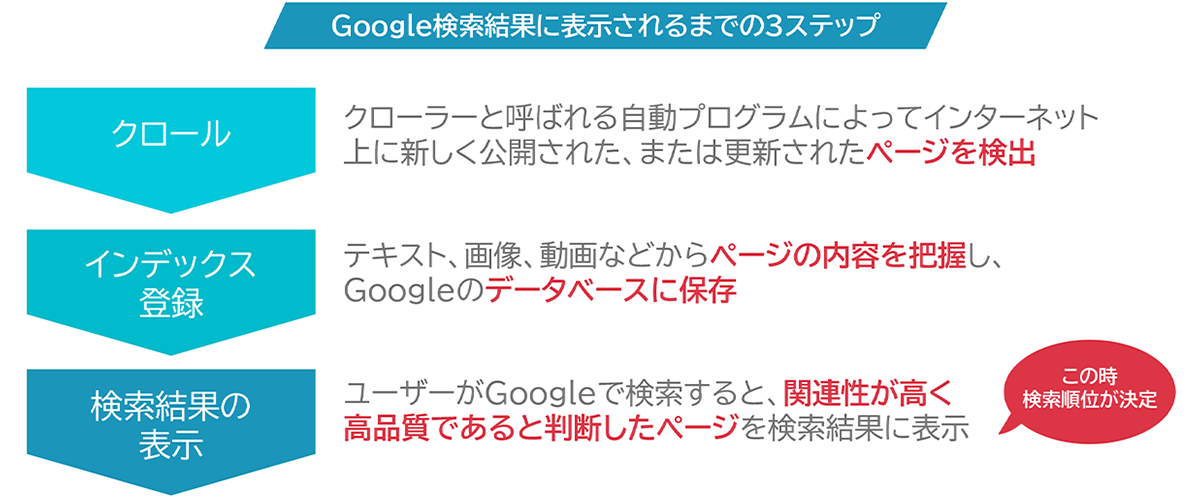

新規ホームページの公開直後は、検索エンジンに認知されていません。

クローラーと呼ばれる自動プログラムに検出してもらい、インデックス登録されることで、はじめて検索結果に表示されるようになります。

クローラーと呼ばれる自動プログラムが、インターネット上に新しく公開された、または更新されたページを検出します。

クローラーがテキスト、画像、動画などからページの内容を把握し、ホームページの内容がGoogleのデータベースに保存されます。

ユーザーがGoogleで検索すると、Googleにより関連性が高く高品質であると判断したページが検索結果に表示されます。

この時に、検索順位が決定します。

検索順位が決まるルールは200以上あると公表されていますが、全ては明らかにされていません。

ですが、その基本となる考え方を理解しておくことで、具体的な施策がどのように必要なのかがイメージしやすくなります。

検索されたキーワードが見出しや本文に含まれているか、キーワードに関連するコンテンツが含まれているかなど、ホームページ内容との関連性が評価されます。

専門性、権威性、信頼性があるか、そのコンテンツへのリンクまたは言及が他の著名なウェブサイトに含まれているかなど、ページ内容の質が評価されます。

スマホユーザーにとって読みやすいか、コンテンツの読み込み速度など、閲覧者の使い勝手の良さが評価されます。

評価において大きなウエイトを占めるのはコンテンツ内容ですが、そのコンテンツに大差がない場合は、ユーザビリティも評価要素として有効となる可能性があります。

その他、ユーザーの現在地、過去の検索履歴、検索設定などによって検索結果がカスタマイズされます。

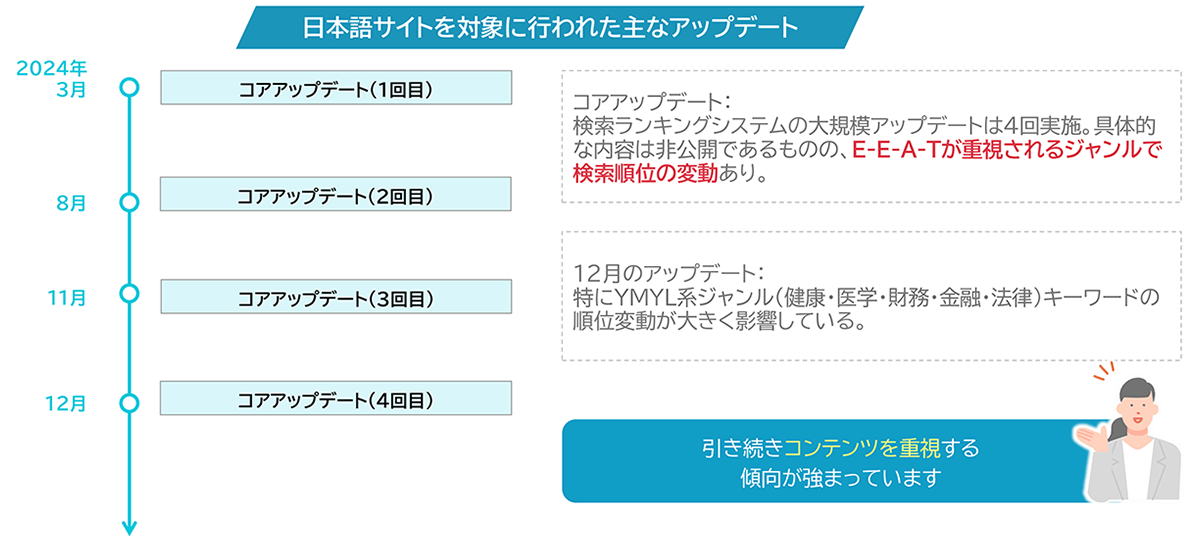

Googleはユーザーに最適な検索結果を表示できるよう、常に検索ランキングシステムのアップデートを実施しています。

2024年には、主に以下のようなアップデートが行われました。しかし、引き続きコンテンツを重視する傾向が強まっていることは変わりありません。

検索エンジンはシステムのアップデートだけではなく、それ自体も進化を続けています。

特に2024年には以下のような機能がリリースされました。

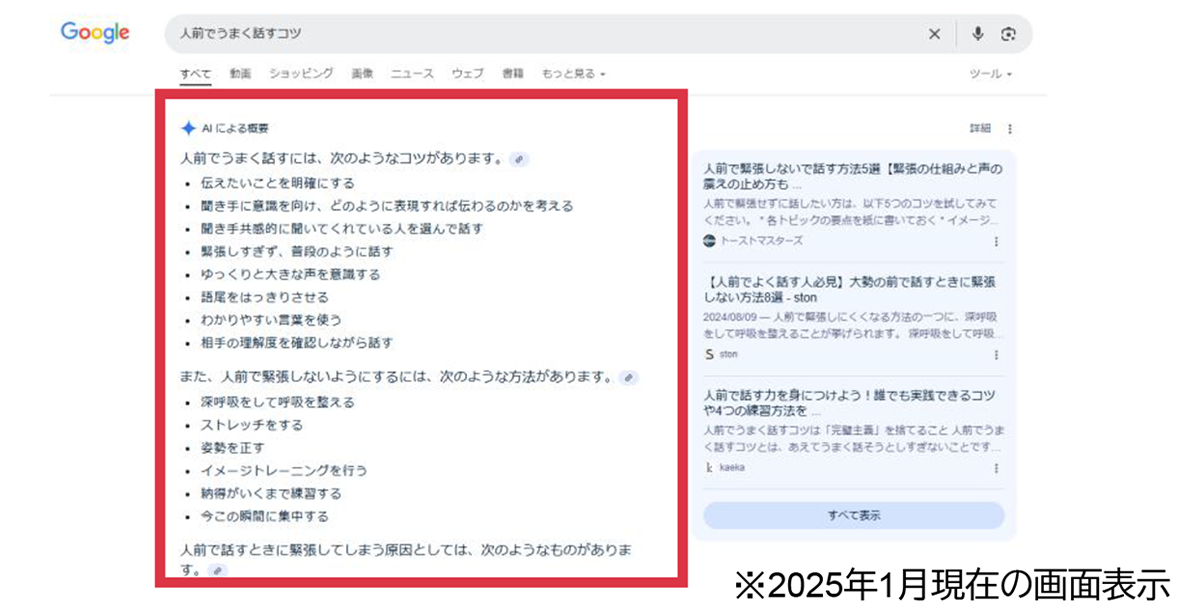

生成AIを活用した、新しい検索体験「SearchGenerativeExperience(SGE)」が、Googleで試験的に運用されています。

GoogleのSGEである「AI Overview」機能は、ユーザーが質問に対する答えや情報を得やすくするためにAIがサポートするものです。

コンテンツ作成時には、FAQページなど、ユーザーのニーズにより意識的に対応することが重要になりそうです。

AppleのSiri、Amazonのアレクサ、Googleアシスタントなど、音声アシスタントサービスは私たちの生活に浸透していますが、日本では音声検索はまだ主流ではありません。

しかし、音声検索が普及すれば、音声検索向けのSEO対策が重要になるでしょう。

音声検索は主にスマートフォンやタブレットで使用されるため、これらのデバイスに対応したサイト作りが求められます。

スマートフォン対応のサイトやレスポンシブデザインを検討することをおすすめします。

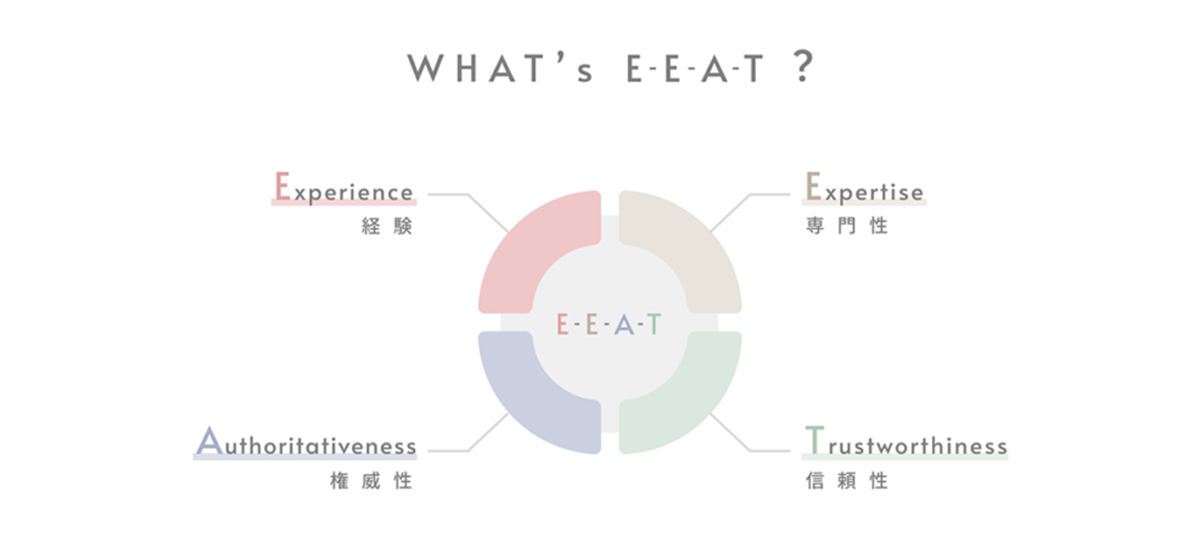

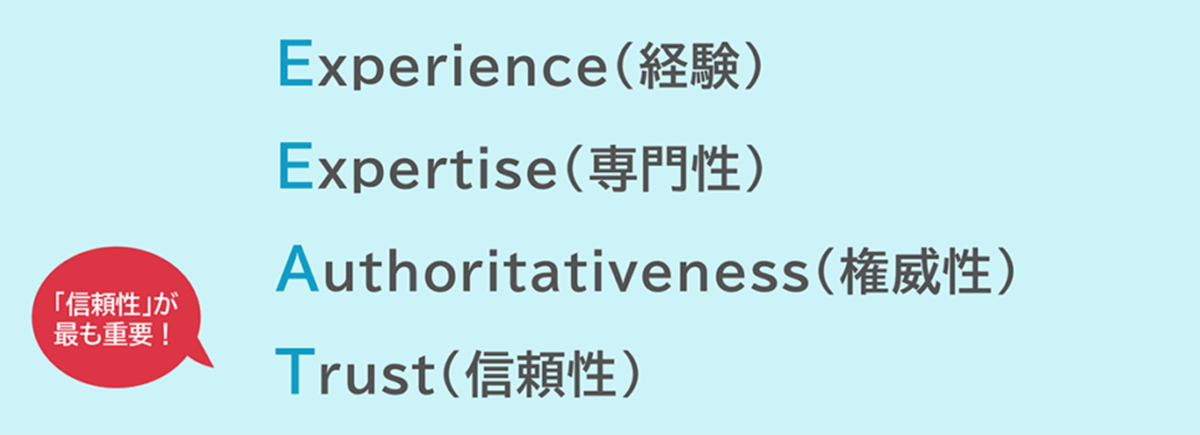

近年のSEO対策において、「E-E-A-T」(イーイーエーティー/ダブルイーエーティー)は頻出する概念であり非常に重要な評価基準です。

この耳慣れない「E-E-A-T」という単語、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとったGoogleの造語です。

SEO対策においてGoogleはユーザーニーズを重視しています。

そしてホームページがユーザーニーズを満たす価値ある高品質なコンテンツとして評価されるには、Google検索品質評価ガイドラインで言及されている「E-E-A-T」を満たすことが重要とされています。

以降ではE-E-A-Tについて説明していきますが、さらに詳細を知りたい場合はぜひこちらの記事も参考になさってください。

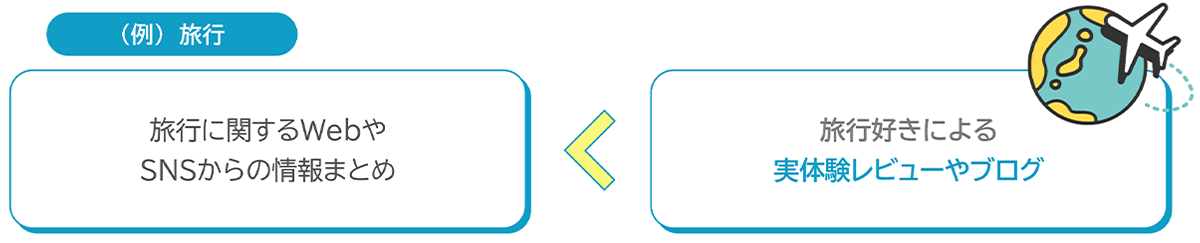

「Experience(経験)」は、記事コンテンツにどれほど「経験が織り込まれているか」という観点です。

この「経験」の評価を高めるには、以下の施策を行いましょう。

「一次情報」とは、著者本人が直接的な体験から得た情報、行った調査や実験の結果、考察などです。

一次情報の作成・収集には手間・資金・時間が必要になってくるため、情報としての価値は高くなります。

さらに誰でも体験できる内容ではなく、より深い、あるいは専門の方からの意見であるほど、その価値は高まります。

参考:エナゴ学術英語アカデミー|「要注意!一次情報と二次情報の取り扱い」

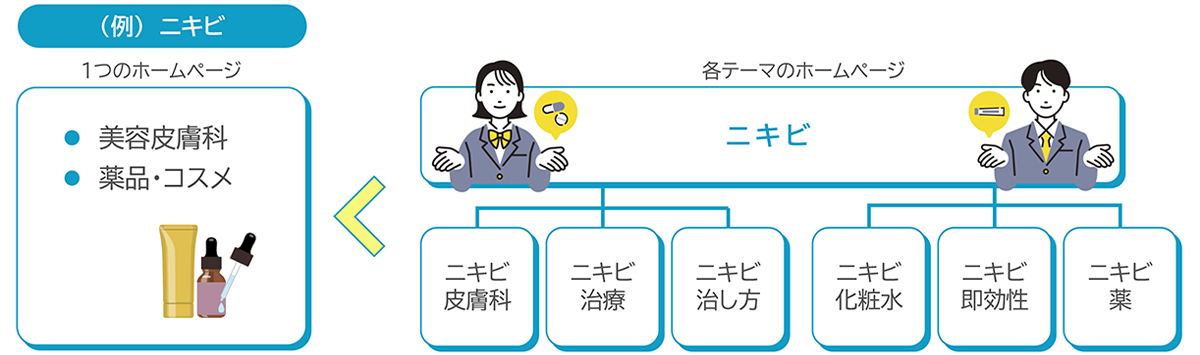

「Expertise(専門性)」は、記事コンテンツがどれほど「専門性に長けているか」という観点です。

この「専門性」の評価を高めるには、以下の施策を行いましょう。

扱うテーマを絞り込めば絞り込むほど、専門性は高くなっていきます。

さらに内部リンクを設置しページ同士の関連性を明示することで、高度な知識・技術を持っていること、コンテンツの質が高いことを伝えます。

「Authoritativeness(権威性)」は、記事コンテンツがどれほど「優れたコンテンツであると評価されているか」という観点です。

この「権威性」の評価を高めるには、以下の施策を行いましょう。

それぞれ詳しく解説します。

たとえば、扱うトピックが「育児」の場合、小児科専門医やスクールカウンセラーなど専門家の監修を受けたり、さらに監修者の情報・プロフィールをコンテンツ内に記載したりするなどを行うと、権威性が高まります。

監修者が関連するサイトから被リンクをしてもらう、SNSやブログなどで言及してもらう(サイテーション)なども、追加施策として有効です。

被リンクを獲得するには、良質な被リンクである必要があります。

良質な被リンクとは、

などが挙げられます。

逆に、以下のような被リンクは低品質な被リンクと見なされ、SEO対策としては効果がなく、場合によってはペナルティを受ける可能性すらあるので避けるべきです。

あくまで自然な被リンクを得るため、高品質な情報発信を行うよう心掛けましょう。

サイテーションとは、企業名やサイト名、商品・サービス名が、他のホームページやSNSで記載されること(口コミも含める)を指します。

サイテーションでは、被リンクのようにURLを掲載する必要はありません。

SNSや外部サービス、外部サイトで自社・自身やホームページを宣伝し、広く認知を得られるようにすることなどが、対策として挙げられます。

「Trustworthiness(信頼性)」は、ホームページや記事、運営者が「信頼できるか」を判断する観点です。

この「信頼性」の評価を高めるには、以下の施策を行いましょう。

記事に他メディアからの情報を引用・参照する場合、情報元は個人ブログなどよりも公的機関である方が、信頼性が高いと見なされます。

具体的に信頼性の高い情報としては、国や自治体が発信している情報や、メーカーの公式情報などです。

また、単に内容をコピー&ペーストするのではなく、しっかりと出典元の明記を行いましょう。

特に「YMYL分野」と呼ばれる健康や医療、投資や法律などの分野では、引用について注意が必要です。

ホームページの運営者・企業情報を掲載することも、信頼性を高めることになります。

これらの情報を記載しましょう。

また、顧客からの問い合わせも考えられるサイトの場合は、連絡フォームや電話番号も記載します。

あわせてSNSや自身で保有しているブログへのリンクを記載しておくのも有効です。

インターネット上で情報を探す際、10年前の記事よりも、先月書かれた記事の方が参考になると感じたことはありませんか。

新しく記事制作する場合はもちろん、過去記事も定期的に見直し、最新情報に更新することで、閲覧者からの信頼性を担保することができます。

また、法律や規制の変更の際は、記事への反映も迅速に行いましょう。

ページの公開日や更新日を記載しておくことも有効です。

これまでの内容を踏まえ、2025年に行うべきSEO対策について考えてみましょう。

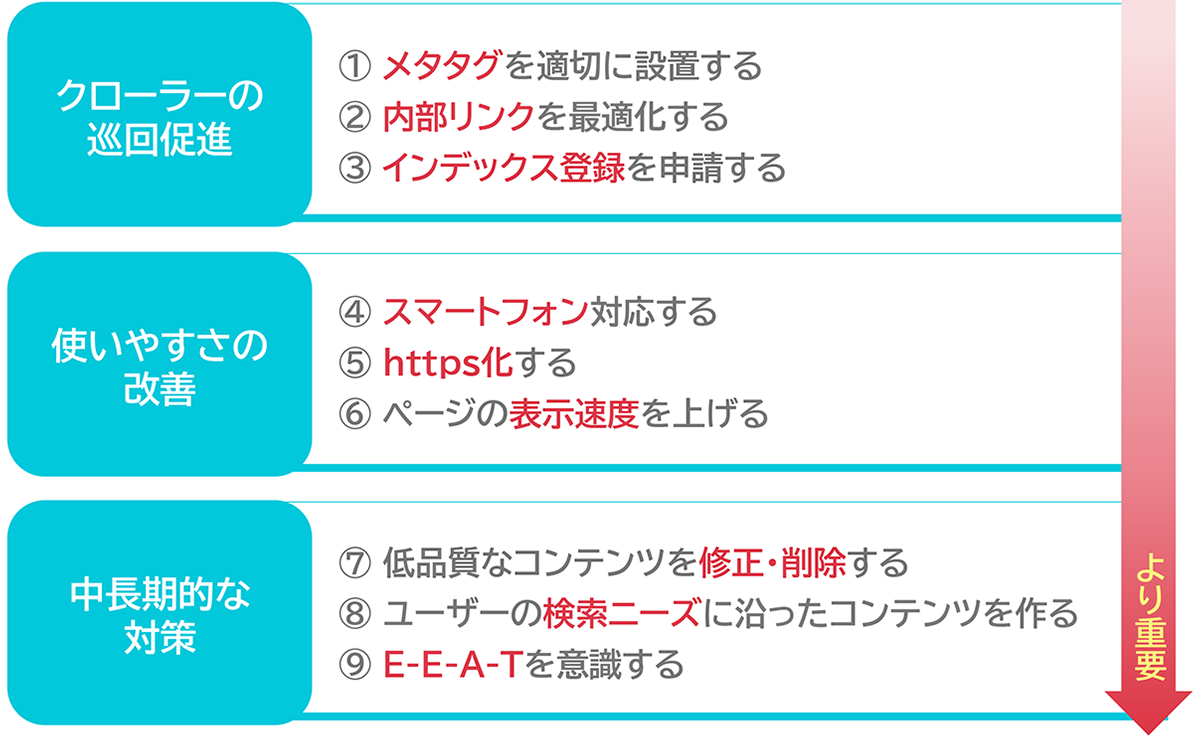

今行うべきSEO対策は大きく分けて3つのカテゴリ、9項目が考えられます。

上記画像では下に進むにつれ、重要度が増します。

クローラーの巡回を促進するためには、適切なメタタグの設置、内部リンクの最適化、インデックス登録の申請が重要です。

メタタグには、ページタイトル(title)、説明文(description)、見出し(h1~h4)、alt属性の設定が含まれ、適切に設定することでクローラーに正しく情報を伝えられます。

内部リンクは、グローバルナビゲーションやパンくずリスト、関連ページへのリンクを活用し、サイトの構造を明確にします。

また、Googleサーチコンソールを利用してインデックス登録を申請することで、より早く検索結果に反映されます。

さらに、スマートフォン対応、https化、ページ表示速度の向上など、ユーザーの利便性を高める施策もSEOに有効です。

中長期的には、低品質なコンテンツの修正・削除、検索ニーズに沿ったコンテンツ作成、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した運用が求められます。

当サイトでは、これら9つの対策の詳細や、ご自身のサイトにも使える「SEO対策チェックリスト」も含めた「2025年最新のSEOトレンド」資料をご用意しております。

ぜひダウンロードいただき、ご自身のサイトにお役立てください。

もしこれからホームページ制作を検討しているなら、ぜひ無料で利用できるWepage(ウィーページ)をご利用ください。

Wepage(ウィーページ)は、初心者の方でも簡単にホームページ作成ができるサービスです。

様々な個人用途・ビジネス向けを含んだ約2万種類のデザインテンプレートをご用意しておりますので、デザインに自信がない方でも安心です。

スマートフォンでも操作ができる仕様のため、外出先や移動中など、場所問わずホームページ作成に注力できます。

気になる方がいらっしゃいましたら、まずはWepage(ウィーページ)の無料プランからお気軽にお試しください。

今回は「【2025年最新版】最新のSEOトレンド~今やるべきSEO対策」として、ご自身のホームページで行いたいSEO対策を解説しました。

SEO対策は、検索エンジンの変化に合わせて進化しています。

大切なのは、ユーザーにとって役立つ内容を作ること、スマホ対応、ページの表示速度を速くすることでユーザーの利便性を向上させるなど、ユーザーファーストの視点です。

SEOは一度対策したら終わりではなく、定期的に見直すことが重要です。

検索のルールが変わるたびに最新情報をチェックし、ホームページをより良くしていきましょう。