【2025年版】ホームページ作成ツール19選徹底比較!

ホームページ作成ツール19選を2025年最新版で徹底比較。ホームページからネットショップまで各ツールの詳しい特徴、一覧できる比較表付き。

更新日:2025/10/7

文化祭を盛り上げるためには、ホームページ作成は欠かせないポイントです。

でも、「どこから始めたらいいの?」「どのサービスを使えばいいか分からない…」と迷ってしまうこともありますよね。

本記事では、文化祭のホームページを企画→作成→公開まで順を追ってわかりやすく解説します。初心者でも簡単に作れるコツや注意点も紹介するので安心です。

しっかり準備すれば、来場者アップや情報発信がスムーズになり、文化祭をもっと盛り上げることができます!

なお、ホームページ作成をご検討なら、Wepageをご検討ください。

文化祭の成功には、効果的な情報発信がとても大切です。

近年では、多くの学校がホームページを活用して文化祭の魅力を伝えており、その重要性はますます高まっています。

ここでは、なぜ文化祭にホームページが必要なのか、具体的なメリットについて詳しく解説します。

文化祭ホームページを作る一番のメリットは、来場者を増やせることです。

従来のポスターやチラシだけでは伝えきれない情報を、ホームページなら詳細に掲載できます。

これらを写真付きで掲載すると、見ている人の「行ってみたい!」という気持ちを高められるでしょう。

さらに、SNSとの連携により拡散効果も期待でき、保護者や地域住民だけでなく、幅広い層にアプローチできます。

ホームページがあることで、問い合わせ対応の負担を大幅に軽減できます。

よくある質問をFAQページにまとめたり、アクセス方法や駐車場情報を詳しく掲載したりすることで、電話やメール等での問い合わせを減らすことが可能です。

さらに、プログラム変更や天候による対応もリアルタイムで更新できるので、いつでも最新情報を伝えられます。

文化祭ホームページは、学校全体の魅力を効果的にアピールする絶好の機会でもあります。

生徒たちの創造性や団結力、学校の教育方針や特色ある活動を、写真や動画を交えて紹介することで、学校のブランドイメージ向上につながります。

特に受験生やその保護者にとって、学校の雰囲気を知る貴重な情報源となり、入学希望者の増加にも寄与する可能性があります。

また、卒業生や地域の方々との絆を深めるツールとしても活用でき、学校全体のコミュニティ形成にも役立ちます。

| 効果項目 | メリット | 期待できる成果 |

| 来場者アップ | 詳細な情報提供・SNS連携 | 来場者数増加 |

| 情報発信の効率化 | FAQ掲載・リアルタイム更新 | 問い合わせ対応の負担軽減 |

| 学校の魅力を発信 | 写真・動画による紹介 | ブランドイメージ向上・入学希望者増加 |

文化祭のホームページを成功させるには、制作を始める前の準備が重要です。

しっかりとした計画を立てることで、作業がスムーズに進み、見てくれる人にとってもわかりやすくて魅力的なサイトになります。

ここでは、文化祭ホームページ制作における事前準備のポイントを詳しく解説します。

最初に、ホームページ作成の目的やゴールをはっきりさせることが大切です。

「来場者数を何人増やしたいのか」「どの団体の活動を重点的にアピールしたいのか」といった具体的な目標を設定しましょう。

次に、文化祭全体のテーマやコンセプトを決定します。

学校の特色や今年度の文化祭の特徴を意識して、デザインやメッセージを統一すると、見やすくて印象に残るホームページになります。

この段階で、どんなページが必要か(トップページ・出し物紹介・アクセス情報など)も決めておくと、後で迷わず作業できます。

ホームページ制作は一人で行うには負担が大きいため、効率的なチーム編成と明確な役割分担が必要です。

以下の役割を参考に、メンバーの得意分野を活かした分担を行いましょう。

| 役割 | 主な業務 | 必要なスキル |

| プロジェクトリーダー | 全体進行管理・スケジュール調整 | 調整力・管理能力 |

| コンテンツ担当 | 文章作成・情報収集・校正 | 文章力・情報整理能力 |

| デザイン担当 | レイアウト設計・画像編集 | デザイン感覚・画像編集スキル |

| 技術担当 | サイト構築・更新作業 | 基本的なITスキル |

制作中は進捗を報告する日を決め、問題が発生した際は速やかに共有できる体制を整えましょう。

連絡手段としては、LINEグループやSlackなどのツールを活用すると便利です。

魅力的なホームページを作成するには、質の高い素材を事前に準備することが重要です。

各団体や委員会に協力を求め、以下の素材を計画的に収集しましょう。

◎集めるものの例

素材をきちんと集めておけば、ホームページづくりが一気に進みます。

早めの準備で、文化祭当日まで余裕を持って仕上げましょう。

文化祭のホームページ制作を成功させるためには、適切な作成サービスの選択が重要です。

初心者でも簡単に使えるサービスから、より本格的な機能が使えるツールまで、それぞれの特徴を理解して最適なものを選びましょう。

文化祭のホームページ作成が初めての方には、無料で使えるサービスがおすすめです。

基本的な機能が揃っており、専門知識がなくても直感的に操作できる点が魅力です。

以下の表で主要な無料サービスを比較してみましょう。

| サービス名 | 特徴 | テンプレート数 | 独自ドメイン | 容量制限 |

| Wix(ウィックス) | ドラッグ&ドロップで簡単編集 | 900以上 | 有料プランのみ | 500MB~ |

| Jimdo(ジンドゥー) | 日本語サポート充実 | 約40種類 | 有料プランのみ | 500MB~ |

| Wepage(ウィーページ) | 国産サービス・簡単編集機能・素材も充実 | 2万種類以上 | 有料プランのみ | 5GB~ |

Wixは世界中で利用されているホームページ作成サービスで、豊富なテンプレートと直感的な操作性が特徴です。

画像や文字をドラッグするだけで簡単にレイアウトを変更できます。

ただし、無料版では広告が表示され、独自ドメインの使用ができない点に注意が必要です。

Jimdoは日本でも人気の高いホームページ制作サービスです。

日本語でのサポート体制が充実しており、初心者の方でも安心して利用できます。

AI機能を使って自動的にホームページを生成する「ジンドゥーAIビルダー」も提供されており、質問に答えるだけでサイトを自動で作成することも可能です。

Wepageは日本国内で開発されたホームページ作成サービスです。

国産ならではの使いやすさとサポートが魅力で、組み合わせて自分で作れる2万種類以上のデザインテンプレートと、文章と画像のひな形もシステム内で提供されていることが、他のサービスと大きく異なります。

またスマートフォンからホームページを作成・更新できるため、メンテナンス性も高いのが特徴です。

文化祭のような期間限定イベントでも、プロフェッショナルな印象のサイトを作成できます。

「もっと本格的な文化祭ホームページを作りたい!」という場合は、有料プランも検討してみましょう。

有料サービスでは、各サービス以下のようなメリットがあります。

有料サービスを選ぶ際のポイントとして、まず予算を明確にすることが重要です。

月額数百円から数千円まで幅広い料金体系があるため、文化祭の規模や期間に応じて適切なプランを選択しましょう。

また、サポート体制の充実度や、モバイル対応の程度も確認しておくことで、来場者にとって使いやすいホームページを作成できます。

特に学校行事である文化祭では、多くの人が同時にアクセスする可能性があるため、安定したサーバー環境を提供するサービスを選ぶことが大切です。

最初は無料プランで始めて、必要になったら有料プランにアップグレードするのもおすすめです。

文化祭ホームページを作成する際は、訪問者が求める情報を効率的に伝えるコンテンツ構成が重要です。

必要な情報を漏れなく掲載することで、来場者の満足度向上と文化祭の成功につながります。

ここでは、文化祭ホームページに欠かせない基本的なページと、さらに魅力的なサイトにするための追加コンテンツについて詳しく説明します。

文化祭ホームページには、来場者が最初に確認したい基本情報を掲載する必須ページがあります。

これらのページは訪問者の利便性を大きく左右するため、わかりやすく正確な情報提供を心がけましょう。

各ページの作成ポイントを順番に見ていきます。

開催概要ページは、文化祭の基本情報をまとめた最も重要なページです。

開催日時、会場、入場料、駐車場の有無など、来場者が事前に知りたい情報を整理して掲載します。

表形式で掲載すると、パッと見て理解しやすくなります。

| 項目 | 内容 |

| 開催日時 | 具体的な日程と開催時間 例:10月14日(土) 10:00~16:00 |

| 会場 | 学校名と住所 例:○○高校 住所:○○県○○市~ |

| 入場料 | 無料/有料の場合は金額を明記 |

| 駐車場 | 利用可否と台数、条件など |

| 注意事項 | 持ち込み禁止物や服装規定など |

プログラム紹介ページでは、文化祭で行われる各種イベントやステージ発表のスケジュールを掲載します。

時間軸に沿った一覧表を作成し、各プログラムの開始時間、場所、内容など「何がどこで行われるか」をすぐに確認できるようにしましょう。

注目プログラムには写真や説明文を追加することで、来場者の関心を引くことができます。

アクセス情報ページは、初めて学校を訪れる来場者にとって欠かせないページです。

これらをわかりやすく説明しましょう。

Googleマップなどページに地図を埋め込むと、さらに親切です。

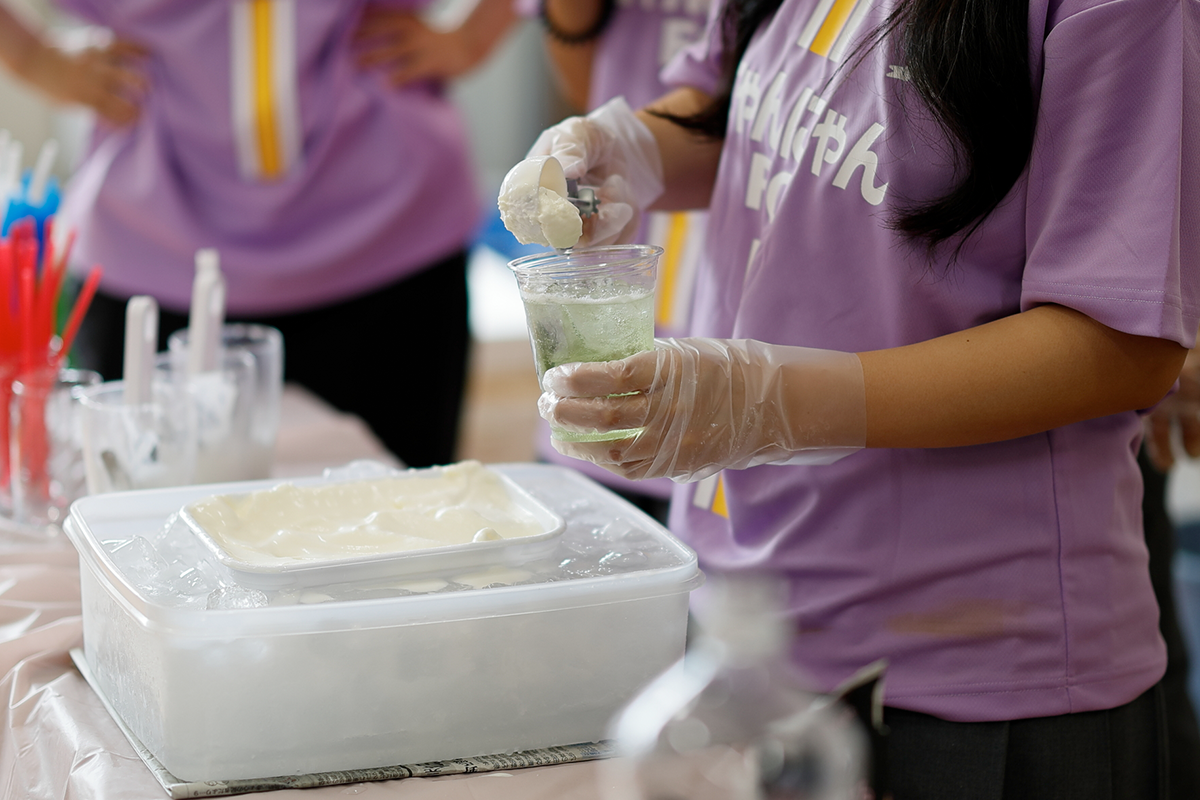

文化祭に参加する各クラスや部活動の紹介ページでは、それぞれの出し物や展示内容を魅力的に紹介します。

こうすることで、見ている人が迷わず情報を探せます。

また、文化祭前の宣伝にも効果的です。

会場マップは来場者が迷わずに目的の場所にたどり着けるよう支援する重要なコンテンツです。

校舎の見取り図を基に、各教室の出し物や施設の位置を明記したマップを作成します。

こうすることで、視覚的にわかりやすいマップに仕上げることができます。

基本的なページに加えて、以下のような便利なページを追加することで、より充実した文化祭ホームページを作成できます。

これらを追加することで、見やすく・わかりやすい文化祭ホームページに仕上がります。

文化祭ホームページの成功は、見た目の美しさと使いやすさにかかっています。

訪問者が興味を持ち、最後まで見てもらえるコンテンツを作成するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

ここでは、初心者でも実践できる効果的なテクニックをご紹介します。

文化祭ホームページの印象を大きく左右するのが色の使い方です。

統一感のある配色は、プロフェッショナルな印象を与え、来場者の信頼度を高める効果があります。

基本は3色構成がおすすめです。

学校のイメージカラーや文化祭のテーマカラーをメインに据え、それに合う2色を選択します。

色相環を参考に、補色や類似色を選ぶと調和の取れた配色になります。

| 配色の種類 | 特徴 | 使用場面 |

| メインカラー | ホームページ全体の印象を決める主要色 | ヘッダー、見出し |

| サブカラー | メインカラーを引き立てる色 | 背景、枠線 |

| アクセントカラー | 重要な部分を強調する色 | ボタン、リンク |

ホームページの文章は、スマートフォンでの閲覧を意識した短い文章と適切な改行が重要です。

また、見出しは内容を端的に表現し、読み手が興味を持てるような表現を心がけてください。

文章の構成は結論を最初に示し、その後に詳細を説明するPREP法(Point・Reason・Example・Point)を活用すると効果的です。

これにより、忙しい来場者でも必要な情報を素早く得ることができます。

文化祭の写真を載せるときは、スマホで見やすいサイズを意識しましょう。

さらに画像には必ずalt属性(代替テキスト)を設定しておくと、画像が表示されない環境でも内容が伝わります。

短時間で印象的な動画は、来場者の関心を引きつける強力なツールとなります。

YouTubeなどの動画プラットフォームにアップロードし、ホームページに埋め込む方法が一般的です。

動画には字幕や説明文を付けておくと、音を出せない環境でも内容がわかります。

文化祭のホームページは作って終わりではなく、その後の管理が重要です。

公開前の準備から公開後の運営、そして来年度への引き継ぎまで、段階的に進めることで効果的なホームページ運営が可能になります。

ホームページを公開する前に、必ず確認しておくべき重要なチェック項目があります。

これらの確認を怠ると、来場者が迷ったり、不便を感じたりする原因になるため注意しましょう。

まず、すべてのページが正常に表示されるかを確認しましょう。

リンク切れやページの読み込みエラーがないか、パソコンとスマートフォンの両方で動作確認を行います。

特に画像ファイルが重すぎて読み込みが遅くならないよう注意が必要です。

| チェック項目 | 確認内容 | 重要度 |

| 基本情報 | 日時・会場・アクセス情報が正しいか | ★★★ |

| リンク動作 | すべてのページやボタンが正常に動くか | ★★★ |

| 画像表示 | 写真が正しく表示されているか | ★★★ |

| スマホ対応 | スマートフォンで見やすいか | ★★ |

| 表示速度 | ページの読み込みが遅くないか | ★★ |

次に、掲載内容の正確性を複数人でチェックします。

特に開催日時やアクセス情報の誤りは、来場者に大きな混乱を与える原因になります。

必ず複数人でチェックしてミスを防ぎましょう。

ホームページ公開後は、最新情報を素早く反映することが重要です。

文化祭当日や前日には、リアルタイムでの更新が求められます。

また、来場者からの問い合わせに対応するため、コメント機能やお問い合わせフォームがある場合は、定期的にチェックして迅速に返信することも重要です。

返信が遅れると、来場者の不安や不満につながってしまいます。

現代の情報発信において、SNSとの連携は集客効果を大幅に向上させる重要な要素です。

InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどを活用すれば、より多くの人にアプローチできます。

SNS投稿の際は、ホームページへのリンクを必ず含めることを忘れずに。

これにより、SNSを見た人がより詳細な情報を求めてホームページを訪問するという導線を作ることができます。

各SNSの特性を理解し、適切な投稿時間や内容を工夫することも効果的です。

文化祭が終わったら、次の世代にスムーズにバトンタッチできるよう、引き継ぎ資料を作成しましょう。

また、データのバックアップも忘れずに行い、安全な場所に保管しておくことが大切です。

今年の経験を来年につなげることで、より完成度の高い文化祭ホームページが作れるでしょう。

文化祭のホームページ作成なら、誰でも簡単に使える国産サービス「Wepage(ウィーページ)」がおすすめです。

専門知識がなくても、豊富なテンプレートから選んで写真や文字を入れるだけで、すぐに文化祭の魅力が伝わるサイトが完成します。

スマホ表示にも自動対応しているので、来場者も迷わず情報をチェック可能。

開催概要やプログラム紹介、アクセス案内などの必須ページも簡単に作成でき、またスマホでの編集も可能なので、随時リアルタイムで更新が可能です。

無料プランもあるWepageで手軽に文化祭ホームページを作成し、来場者アップと情報発信を成功させましょう!

文化祭ホームページの作成は、来場者を増やし、情報をわかりやすく伝える重要な取り組みです。

WixやJimdo、Wepageなどの無料のホームページ作成サービスを活用すれば、初心者でも簡単に見栄えのいいサイトが作れます。

まずは開催概要やプログラム紹介、アクセス情報といった必須ページを整備し、カラーコーディネートや読みやすい文章作成を心がけることで、訪問者にとって見やすく使いやすいホームページが完成します。

公開前には必ずスマホでも確認してミスがないかをチェックし、SNSとの連携も活用して多くの人に文化祭の魅力を伝えましょう。

しっかり準備し、公開後も情報を更新し続けることで、文化祭の魅力が伝わるホームページが完成し、イベントの成功につながります。